“Gracias a la vida que me ha dado tanto / me ha dado la marcha de mis pies cansados/

Con ellos anduve ciudades y charcos / playas y desiertos, montañas y llanos /. . .

Poema de Violeta Parra, musicalizado por Mercedes Sosa.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, se encuentra desde julio de 1829 en Guayaquil, provincia del Ecuador. Ha recuperado la ciudad de la ocupación irregular del ejército peruano a mando del General José de la Mar, e integrado la misma a la Republica de Colombia.

Guayaquil es sitio geográfico de suma importancia para los fines bolivarianos de liberación. Situada en el estuario profundo del rio Guayas a 20 kilómetros de su desembocadura al mayor golfo que ofrece el mar Pacifico en la región.

Guayaquil oficia con múltiples factores históricos.

- En el año 1822, 26 y 27 de julio tiene lugar la histórica entrevista entre los libertadores José de San Martin y Bolívar en procura de definir la naturaleza de gobernanza para los territorios americanos libres del sometimiento al Imperio, y según los historiadores se desconocen los argumentos y reflexiones causadas, con la aclaración sí que San Martin pide a Bolívar que detenga la vigencia virreinal española en el Perú y en el Alto Perú, hoy Bolivia.

- En la agenda geopolítica diseñada por el libertador Bolívar, Guayaquil por su ubicación geográfica en la desembocadura del Guayas al Pacifico es eje fundamental para sus programas. Así mismo en el sector Pacifico es punto geopolítico el istmo de Panamá en que más adelante se reúne el famoso congreso anfictiónico y de igual manera en el mar Atlántico, el estuario extenso del Amazonas y así mismo el Golfo de Maracaibo. Y cierra el esquema nada mas y nada menos que la cordillera de los Andes.

- El 5 de agosto de 1829 desde Guayaquil, el Libertador da respuesta a interesante nota diplomática del Coronel Patrics Campbell, en representación de Su Majestad Británica, con altos contenidos de conceptuación política Latinoamericana y especialmente con el descartamiento del eventual sistema de monarquía para las nuevas Republicas. Y así mismo la respuesta de Bolívar muestra ciertas reservas sobre la posición norteamericana respecto de la América liberada y no obstante el reconocimiento oficial de 1825. En una parte de la nota se lee:

“¿No cree Ud. que la Inglaterra sentiría celos por la elección que se hiciera en un Borbón? ¿Cuánto no se opondrían todos los nuevos estados americanos, y los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad? Me parece que ya veo una conjuración general contra esta pobre Colombia, ya demasiado envidiada de cuantas repúblicas tiene la América”.

La frase descontextualizada: “los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad” ha servido para muchos analistas críticos de una posición Bolivariana anti Estados Unidos y el historiador cubano Francisco Pividal, con sustento en la frase califica: “Bolívar: pensamiento precursor del antimperialismo”. - Guayaquil 31 de julio de 1829. Bolívar define, protege e interviene en favor de la naturaleza. Funge con ideales en punto de ecología. En Decreto del momento dispone: “1. Que los bosques de Colombia…encierran grandes riquezas tanto en maderas propias para toda especia de construcción, así como tintes, quinas y otras sustancias útiles para la medicina y para las artes. Decreta: Art. 1. Los gobernadores de provincia harán designar las tierras baldías expresando por escrito su demarcación, sus producciones particulares como de maderas preciosas y de construcción; plantas medicinales y otras sustancias útiles. Art. 2. Inmediatamente harán publicar en cada cantón, que ninguno pueda sacar de los bosques maderas preciosas y de construcción…sin que preceda licencia por escrito del gobernador de la provincia respectiva”

En octubre de 1829 inicia Bolívar su itinerario Guayaquil — Bogotá, que le lleva solo 3 meses para cubrir tamaña distancia, “…por las tremendas y encrespadas cordilleras” “…montañas y llanos…ciudades y charcos”. Tangencialmente es de comentar que en un análisis de la famosa BBC de Londres, concluye reconociendo a Simón Bolívar como el americano más prominente del siglo XIX y con base en estas comparaciones:

Cuadro comparativo:

| PERSONAJE | TIERRA | MAR Y RIO | TOTAL |

| Alejandro | 18.000 kms | 0 kms | 18.000 kms |

| Marco Polo | 10.000 kms | 20.000 kms | 30.000 kms |

| Napoleón | 25.000 kms | 12.000 kms | 37.000 kms |

| Vasco de Gamma | 0 kms | 52.000 kms | 52.000 kms |

| Sebastián el Cano | 0 kms | 55.000 kms | 55.000 kms |

| Colón | 4.000 kms | 72.000 kms | 76.000 kms |

| BOLIVAR | 65.000 kms | 58.000 kms | 123.000 kms |

Es de advertir, con base en el cuadro que la BBC desconocía el hecho histórico de Bolívar y su antiguo preceptor Simón Rodríguez, viajaron a pie desde Paris a Milán para presenciar la solemnidad de coronación de Napoleón Bonaparte como “roi d’Italie” y así mismo llegar a Roma para asistir a entrevista con el Papa, actos que no gustaron de Bolívar.

Bolívar va a Bogotá a instalar el congreso constituyente convocado para enero de 1830. Durante el recorrido ostenta la condición de Presidente – en ejercicio de dictadura, que como bien es conocida esta situación en decreto orgánico de 27 de agosto de 1828. Bolívar es un dictador especial: ha decretado dicho estado en forma temporal y hasta tanto se reúna el congreso constituyente con fines de reformar la Constitución Política de Cúcuta de 1821 que se arrimaba a los 10 años de vigencia. Dictadura temporal muy propia del sistema republicano de Roma, en virtud del cual el “senatus” emitía un “senatus consultum ultimun” para que los dos consules cedieran el gobierno a un dictador por espacio de 6 meses con la divisa: “caveant consules, nec quic detrimenti res publica capiat”. Instalado el congreso que el Libertador denominó “admirable” cumple su propio mandato y renuncia a la presidencia de la República. Este especial tratamiento de gobierno ha sido considerado como fiable, ante las situaciones de deterioro de la gobernanza, en grado tal que el investigador de la academia de ciencias de la extinguida Unión Soviética Anatoli Shulgovski, en conferencias dictadas en Bogotá y Cali en 1983 define esta situación como “dictadura revolucionaria temporal”.

Bolívar, no obstante su condición de guerrero Libertador, es filo – civilidad. Realizada una conquista sobresaliente de liberación, convoca al pueblo para que por conducto de delegados, asuma funciones de civilidad, tal como es su expresión al instalar el Congreso de Angostura:

“¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta…me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la Nación!”

En arribando al “florido Valle del Rio Cauca” en calificación de Bolívar y dentro de la extensa Provincia de Cali, inicia el recorrido en la llanura que se extiende desde Santander de Quilichao hasta Cartago, pasando por Jamundí, Santiago de Cali, Corregimiento Mulaló, Cerritos (Guzmán), Guadalajara de Buga, Tuluá, La Victoria (La Cañada) y Cartago, desde el 22 de diciembre de 1829 hasta el 4 de enero del mismo año.

Más allá diez años del triunfo en Boyacá, Simón Bolívar permanece en Cartago 7 días continuos: 29 de diciembre de 1829 hasta el 4 de enero de 1830. El jolgorio propio de las festividades de fin y principio de año no llegan al visitante, ahora atribulado y afligido.

Cartago en esa época, según el viajero Jhon Hamilton Potter (2) ofrecía: “ubicación de encrucijada, pues cuatro caminos convergen allí; hacia Oriente conduce a la provincia de Mariquita y Santa Fe de Bogotá, cruzando las montañas del Quindío; arrancando hacia el Occidente lleva a Citará y Novita; hacia el Sur va a Popayán, Los Pastos y Quito y al norte comunica con Antioquia”. Cartago era tierra bien apreciada por Bolívar al presentar la condición de cuna de Pedro Murgueitio, su edecán desde 1821 y participante en la campaña del Sur y a quien por su orden, confirió el título de Coronel una vez dirigida con triunfos la batalla de Bomboná. Además Bolívar apreciaba las hazañas de las Ciudades Confederadas del valle del rio Cauca, siendo una de estas la ciudad de Cartago, por las gestas de la batalla del “Bajo Palacé”, con la derrota al gobernador realista Tacón y Rosique, calificada por los historiadores como “la primera acción militar victoriosa de la naciente República”.

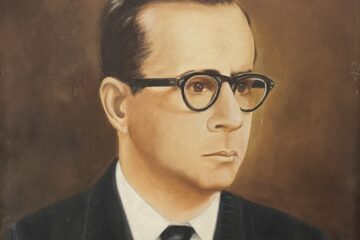

A pesar de las precarias condiciones históricas, Bolívar goza de la eterna y permanente vocación de los cartagueños para atender solícitamente a sus visitantes y en especial por la calidad del personaje. Fue asistido y aclamado por caballistas en recorrido desde Zaragoza. Recibió ovaciones al llegar a la ciudad con sus acompañantes en la actual casa de la carrera 5ª con calle 8ª. Se alojó en casa de la familia Santibáñez en la actual edificación de la Carrera 5ª No 11-21, y allí posó para que el pintor cartagueño Joaquín Santibáñez llevara a lienzo la efigie demacrada del general, cuadro colgado en la Quinta de Bolívar de Bogotá. Y no faltó la recepción bailable en la Casa del Virrey. Los detalles de la visita no se tienen en fuente directa, pues los registros del Concejo Municipal de la época (tomo 14, folio 141-180) desaparecieron en el incendio del cartagazo y solo queda la fuente indirecta en el texto de Daniel Arturo Gómez (3) que relaciona la recepción con discurso del propio Bolívar, declamaciones de poesía colocación de corona de laurel “exornada de rojos claveles”, en medio de juegos pirotécnicos e iluminación a gas; como tampoco pudieron faltar las seducciones femeninas, “soñando con la bella Bernardina bajo las ceibas grandes de Cartago” como escribe William Ospina en su “Busca de Bolívar”.

Este viaje final estuvo matizado por malas noticias entregadas al Libertador sobre las disensiones y divisiones propiciadas por sus compañeros de liberación de los pueblos Latinoamericanos. En Cartago conoce la definitiva separación de Venezuela y golpea en su alma una Resolución de finales de 1829 de las “Juntas Populares” de Valencia y Caracas que disponían: “1) Que se desconozca la autoridad de Bolívar, la de su Consejo de Gobierno; 2) Que Venezuela se separe de la Unión; 3) Que el general Páez, sea jefe del gobierno; y 4) Que no se permita de ningún modo que vuelva el general Bolívar a Venezuela”. (4). El ensayista uruguayo José Enrique Rodó escribe: “en 1829 lograda ya la paz con el Perú cosa más triste y cruel sucede a aquella guerra. Venezuela se aparta de la unión nacional. . . y el grito de esa emancipación llega a los oídos de Bolívar. . . Enceguecidas muchedumbres le acusan y exigen su anulación y su destierro”. (5)

William Ospina igualmente dice: (6) “El hombre que había conducido a la América hispánica a la emancipación. . . al final de su vida más parece cercado por el odio de las repúblicas. Sus propios generales se alzaron contra él. Venezuela, en poder de Páez le había prohibido la entrada. . .” Y el historiador cartagueño Rigoberto Orozco Cardona coadyuva la versión de Ospina: “. . . Esta era la culminación de los graves males que habían venido minando la salud de la patria, males en los cuales los militares de Venezuela tuvieron el mayor grado de responsabilidad porque una loca pasión de mando y dominio invadió sus espíritus”. (7). Suena a paradoja que el mismo Bolívar asumiera de tuitor del estamento militar frente a los civiles, pues en correspondencia dirigida a Santander expresaba: “. . . en Colombia el pueblo está con el ejército. . . porque el ejército es el pueblo que quiere, el pueblo que obra y el pueblo que puede; lo demás es gente que vegeta”. (8).

Con esos impactos, escribe Bolívar la última carta de su viaje fechada en Cartago el 4 de enero de 1830 y dirigida al señor José María del Castillo Rada: “Cartago, 4 de enero de 1830. AL SEÑOR JOSE MARIA DEL CASTILLO RADA. Mi estimado amigo: AYER HE RECIBIDO LA ORRIBLE NOTICIA QUE HA VENIDO DE VENEZUELA, MAS POR EL MODO QUE EN LA ESENCIA: ESTO PUEDE TENER RESULTADOS MUY FATALES CAPACES DE DISOLVER LA REPUB LICA. Vd sabe que yo he pensado siempre, y que lo he dicho a los de la convención de Ocaña y repetido ahora, que Venezuela debía dividirse de la Nueva Granada, pero si este país no se une entre sí y con el Sur, Colombia se arruina completamente. Yo no sé hasta qué punto puedan llegar las cosas ni de lo que hará el congreso ni haré yo. TODO ESTA CORRIENDO UN AZAR MUY PELIGROSO. En fin, hoy mismo parto por Quindío y en Ibagué sabré lo que haya ocurrido de nuevo. Yo he perdido mucho con este movimiento, porque se me ha privado de dejar el mando espontáneamente. Además, LA INFAMIA DE MI PAIS NATIVO ME RECUERDA LOS CRIMENES DE ATENAS; Y ESTO UNIDO A LOS DESASTRES QUE TEMO ME DESPEDAZA EL CORAZÓN. Aseguro a vd, mi querido amigo, QUE NUNCA HE SUFRIDO TANTO COMO AHORA, DESEANDO CASI CON ANSIA UN MOMENTO DE DESESPERACION PARA TERMINAR UNA VIDA QUE ES MI OPROBIO. . . BOLIVAR” (10).

En definitiva, los hechos de Venezuela causaron impactación profunda en el espíritu del Libertador, sumado a su deterioro en salud. Y como se deduce, su estado de ánimo al escribir en Cartago la nota del 4 de enero de 1830, bien descompuesto en grado tal que hasta llegó a proponerse un ACTO DE SUICIDIO, que de suyo hubiera sido un golpe lacerante en la historia de este hombre y con él, un acto contra la historia del mundo. La gravedad de la frase “DESEANDO CASI CON ANSIA UN MOMENTO DE DESESPERACION PARA TERMINAR UNA VIDA QUE ES MI OPROBIO”, con recordación de “LOS CRIMENES DE ATENAS” sigue resonando en los ámbitos negativos de la historia y cumple la admonición de Carlos Marx en el “Dieciocho Brumario. . . “: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como drama”.

Es de agregarse que la circunstancia histórica para Cartago de haber tenido la oportunidad de atender al Libertador en la última festividad de fin de año, se vio empañada, por un hecho histórico que nos coloca como una agrupación regida por la envidia y el mal recuerdo. Al efecto, dos viajeros que igualmente, como el Libertador, pasaron por Cartago reseñan lo sucedido en la navidad del año 1830 ya muerto el Libertador en San Pedro Alejandrino. Rufino Gutiérrez hijo del gran poeta Gregorio Gutiérrez González cuenta que en Cartago “al tenerse noticia en la ciudad de la muerte del Libertador en 1830 se la celebró con suntuoso baile en casa de la familia Durán” (11). Acontecimiento que el viajero francés Jean Baptiste Boussingault ratifica con lujo de detalles: “el 31 entré a Cartago a las 2 de la tarde. . . anotaré dos incidentes que me sucedieron durante mi permanencia en Cartago. . . El otro incidente tuvo un carácter político: Era en 1830 y acabábamos de saber la muerte del Libertador, la cual me causó grande pena. El partido demagógico se alegró de este triste suceso y sus miembros no tuvieron vergüenza de ofrecer un baile, actitud que me hirió, lo mismo que a uno de mis camaradas, además de que tuvieron la frescura de invitarnos. Por la tarde nos pusimos nuestros uniformes con una banda negra en el brazo para ir a la invitación; una vez dentro de la sala y habiendo dado francamente nuestra opinión sobre la inconveniencia de esta fiesta en un día de duelo público, desenfundamos nuestras espadas y apagamos las velas. Las mujeres se pusieron a llorar y los caballeros a gruñir, pero en un instante la sala quedó evacuada. Acabábamos de cometer una imprudencia que podía habernos costado la vida, pero no hay nada como la audacia” (12). No sería extraño pensar que quienes asistieron al baile de 1829 con lisonjas y vivas los mismos que organizaron el baile de diciembre de 1830.

Y si la mezquindad histórica rondaba por acá, en la tierra del general el trato de bajeza no faltaba: “dejamos ahora hablar a los hombres. Oigamos la voz de un compatriota, Juan Antonio Gómez, gobernador de la provincia de Maracaibo, que comunica la noticia al Ministro del Interior en los siguientes términos: anoche ha llegado a esta ciudad el capitán inglés Pil Ritón en la coberta de guerra La Rosa, procedente de Jamaica. . . trae por noticias la confirmación de la muerte del general Bolívar en la Villa de Soledad provincia de Cartagena (sic); de cuyo acontecimiento no hay ya la más pequeña duda, pues todos los informes y noticias sobre el particular son cónsonos. Un acontecimiento de tanta magnitud y que debe producir bienes innumerables a la causa de la libertad y al bien de los pueblos es el que me apresuro a comunicar al gobierno por el conducto de V.E y por medio de un oficial que solo lleva esta comisión. Bolívar el genio del mal, la tea de la discordia o mejor diré, el opresor de la patria ya dejó de existir y de promover males que recluían siempre sobre sus conciudadanos. Su muerte. . . será hoy sin duda el más poderoso motivo de sus regocijos, porque de ella dimana la paz y el advenimiento de todos ¡Que desengaño tan funesto para sus partidarios y que lección tan impresiva a los ojos de todo el mundo…me congratulo con V.E por tan plausible noticia” (13). Bien traída por García Márquez, la explosiva imprecación, de “puta patria” oída por su permanente compañero, el liberto José Palacios, en el viaje final hacia San Pedro Alejandrino.

Elevando su condición humana y nobleza de ánimo, contesta las anteriores consideraciones, con la cláusula decima del “Testamento de su Exa. Libertador de Colombia. Gral. Simón Bolívar”, que se transcribe: “…Bajo la invocación divina, hago, otorgo, y ordeno mi testamento en la forma siguiente…10ª Es mi voluntad que después de mi fallecimiento, mis restos sean depositados en la Ciudad de Caracas mi País natal” firmado: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios.

El héroe nacional cubano José Julián Martin, a finales del siglo XIX expresó una afirmación a la cual adherimos pues es intemporal: “lo que Bolívar no hizo, está por hacer en América”

Investigación realizada por:

Doctor Guillermo Suarez Moriones

Presidente Centro de Historia “Luis Alfonso Delgado” de Cartago

REFERENCIAS

(1) Datos tomados del texto “Valle del Cauca”. Suárez Escudero, Germán. Edit Norma. Cali. Pag 168.

(2) “Viajes por el interior de las provincias de Colombia”. Biblioteca V Centenario. 1985. Bogotá.

(3) “Cartago en la Historia”. Artículo, “Permanencia del Libertador en Cartago”. Edit. Imprenta Departamental. Cali. 1967. Pags 158 a 162.

(4) Rodríguez Acosta, Hugo. “Elementos Críticos para una nueva interpretación de la historia colombiana”. Edt. Tupac Amaru Ltda. Bogotá. 1980. Pag 155.

(5) Archivo General de la Nación de Colombia. No. 422. 1830. S.p.

(6) “Antología Bolivariana”. Artículo “Bolívar”. Edt Minerva. Bogotá. 1928. Pag 290.

(7) “En busca de Bolívar”. Edt Norma. Bogotá. 2010. Pag 247.

(8) “La Gran Colombia del siglo XX”. Edt Orocar. Cali. 1949. Pag 215.

(9) Molina, Gerardo. Artículo “El militarismo en la época de la independencia”. Texto “Testimonio de un demócrata”. Compilación Dario Acevedo. Edt. Universidad de Antioquia. Medellín 1991. Pag 407

(10) “Acercamiento a la gran responsabilidad de Bolívar”. Selección de cartas. Edt Universales. Bogotá. 1990. Pag 771.

(11) “Viajeros por el antiguo Caldas”. Academia Caldense de Historia. 2008. Pag 339.

(12) “Viajeros. . .”. Ibidem. Pag 71.

(13) “Antología. . .” Ibidem. Pag 304.